【杏坛聚焦】岐黄育人四十载:李军祥教授的教学初心与践行之路

李军祥,医学博士,主任医师、教授、博士研究生导师,北京中医药大学第六届教学名师,现任北京中医药大学消化病研究院院长、国家消化病临床重点专科和国家中医药管理局中西医结合(消化病学)学术带头人。首届岐黄学者、第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师、首都名中医,中国中西医结合学会消化专业委员会主任委员,中国中西医结合消化杂志主编。主持承担国家重点研发计划、国家重大专项、国家重大新药创制、十一五国家支撑计划项目、国家自然科学基金、教育部重点项目和北京市自然科学基金等国家级和省部级以上课题30余项,在继承中国工程院院士董建华教授学术思想的基础上,创立“太极升降论治疗脾胃病”等学术思想,建立辨证辨病辨症辨相辨时一体化诊治脾胃病的方法,创建中药内服、中医外治与内镜下治疗“消化三维+”模式诊治消化系统疾病。完成6项科技成果转化,获得临床II期临床试验批件3项,开发院内制剂2项,获得国家专利12项,累计发表论文464篇,SCI收录56篇(影响因子最高33.2分);主编著作18部;牵头制定团体标准30项。曾获国家教育部、中华中医药学会和北京市科技进步奖等9项奖励。

一、师者初心:承岐黄薪火,立育人根本

自1987年踏上医教研之路,我始终以“大医精诚”为圭臬,以“传承中医药精髓、培育复合型人才”为使命。早年师从中国工程院院士董建华教授、全国名中医田德禄教授时,便谨记“医者先修德,教学先立心”的教诲——中医的根在临床,魂在疗效,而教学的核心,便是让年轻一代既扎得进经典,又接得住现代。

三十余载教学路,始终秉持“厚人文、读经典、跟名师、多临床”的培养理念,把自己从医四十载的诊疗经验、科研心得融入教学每一环,既要让学生懂“望闻问切”的传统智慧,也要会用胃镜、肠镜等现代技术,更要守得住“为生民立命”的医者初心。在临床带教中常对学生说:“课本上的方子是死的,但患者的病情是活的,教学的意义,就是教会你们把经典理论用活在病床前。”

二、教学实践:融古今之智,创立体教法

中医教学既要守经典之“正”,也要破方法之“新”。在课堂上不满足于“照本宣科”,而是以“问题为导向”设计教学——比如讲脾胃病时,先带学生复盘董建华院士“通降论治”的经典医案,再结合现代内镜下的黏膜病变图像,让“胃气以降为顺”的理论看得见、摸得着;每周三的师承课上要求弟子们背诵《脾胃论》选段,同时也手把手教他们操作内镜,让“经典理论+现代技术”形成互补。

为破解中医辨证思维难传授的痛点,牵头编写《中医临床辨证思维PBL教程》,以真实病例为切入点,引导学生从“证型”发散到“病机”“治法”“方药”,培养横向贯通的临床思维;针对消化科研究生临床能力提升的需求,组织编写《中西医结合消化内科临床诊疗思维案例教程》《中医内科临床诊疗思维案例教程》,收录经典病例、诊疗规范,填补了领域内此类教学教材的空白。

三、育英之道:传帮带相济,助青苗成才

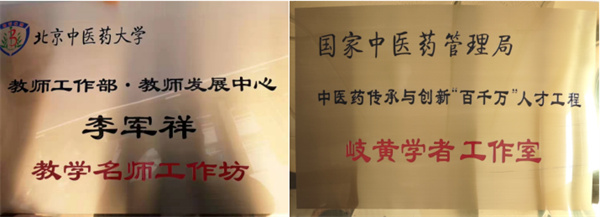

“一花独放不是春”,培养中医人才不能只靠“单打独斗”,而要建“传帮带”的梯队。自2018年成立“岐黄学者工作室”、2021年牵头“李军祥教学名师工作坊”以来,一直系统性培养学员的综合能力,从课堂授课技巧到临床病例分析,从科研标书撰写到学术道德规范,逐一指导、全程把关。如今,学生们均已成长为各大医院的骨干,能独立承担临床任务、中标国家级课题、主持科室工作……真正实现了“带一个、成一个,扶一批、强一批”。

对研究生培养,坚持“临床+科研”双轨并行:让研究生加入到各项课题当中,从病例收集、数据整理到机制研究全程参与;定期组织讨论会,让学生分析疑难问题,共同探寻解决方法,在思辨与讨论中提升综合能力;更注重“因材施教”——对临床见长的学生,多安排门诊跟诊、内镜操作;对科研感兴趣的学生,指导其开展肠道菌群、免疫机制等前沿研究。至今,已培养硕博研究生100余人,其中19名博士毕业后成功中标国家自然科学基金,7名学生荣获“中华中医药学会青年托举人才”“岐黄英才”等荣誉,看到他们在各自领域发光发热,便是作为导师最珍贵的收获。

为了激励更多后起之秀,发起导师董建华院士的弟子及家人捐赠数十万人民币,在北京中医药大学设立了“董建华院士传承创新研究生奖学金”,其后用自己的科技成果转化的收益在大学建立“李军祥汉方研究生奖学金”,以鼓励品学兼优的研究生更上一层楼。

四、教学赋能:编教材立标准,拓基层疆界

中医教学不仅要“育英才”,更要“立标准、拓影响”。多年来,牵头主编《中医内科学》《中西医结合临床消化病学》等18部教材与专著,其中全国高等中医药院校创新教材《中医内科学》被多所院校采用,《消化系统疾病中西医结合诊疗专家共识》为行业规范教学提供了依据;搭建“李军祥教授门诊病例资料库”,将50000余例真实病例电子化,供学生随时查阅学习,让教学有“例”可依。

中医药的传承离不开基层力量。为此,我连续多年牵头主办“中西医消化健康论坛”“基层医生诊治技能提升工程”等活动,累计培训基层医生超2000人次;带领学生深入密云、霸州等地的社区医院、乡村诊所开展义诊与带教,手把手教基层医生运用中西结合治疗脾胃病,用简便验廉的中药方解决百姓病痛。看到偏远地区的医生能熟练运用中医药为患者治病从而愈发坚信:教学的价值,不仅在校园的课堂里,更在广袤的基层土地上。

五、薪火寄望:守育人初心,待薪火燎原

值此教师节,回望四十载医教路,从江西中医学院的青涩学子,到北京中医药大学的博士生导师,变的是身份,不变的是“育人育心”的初心。中医药的传承如长河奔流,需要一代又一代人接力前行。未来,我仍愿做一盏“引航灯”——继续在课堂上带学生读经典、辨病机,在临床中教他们施仁术、守医德,更期待年轻一代能超越我们,让中医智慧走向更广阔的世界!

岐黄之路无终点,育人之情永存心。愿以余生之力,继续为中医药教育铺砖添瓦,看着更多“懂经典、善创新、有仁心”的中医人才成长起来,这便是作为师者,最朴素也最坚定的追求。

文/陈晓伟 傅智浩

图/陈晓伟 傅智浩

审核/刘文娜

审阅/赵海滨 曹俊岭

京公网安备11010602050067

京公网安备11010602050067